中国造最高精度眼动仪助力SCIENCE意识研究论文发表

探究人类意识的生物学基础是现代科学中最前沿和最重要的问题之一。4月4日,国际顶级学术期刊《科学》(Science)在线发布了北京师范大学和中国人民解放军总医院等单位科研人员的研究成果,揭示了传统上被认为只是“二传手”的丘脑,实则在人类意识体验中扮演了“门控”等关键作用。该成果被《科学》杂志文章审稿人称赞为“里程碑式的”、“令人激动的发现”。

《科学》杂志网站截图

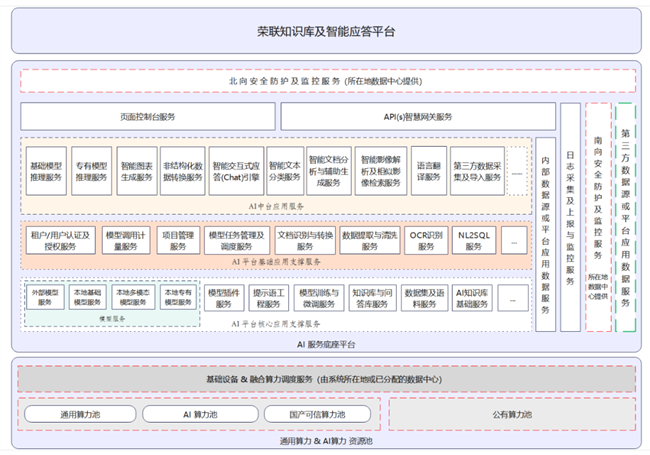

值得关注的是,本次使用了成都集思鸣智科技有限公司自主研发的“EM2000C”系列高精度眼动追踪系统,据悉该款眼动仪采样率超过了1000HZ,为国际先进水平,打破了国外垄断,首次出现在CNS顶级期刊论文。试验中受试者观看经过特殊处理的“双眼竞争”图像:左眼接收动态变化的几何图案;右眼呈现持续闪烁的棋盘格,要求实时报告意识主导的图像类型,这种设计能分离客观视觉输入与主观意识体验,堪称意识研究的“黄金标准”,而在此项研究中,需要实时监测眼球位置,进行校准和注意力监测,排除因眼球移动导致视觉信息错位和识别微小的注视点变化,仅在稳定注视时触发脑电信号,有效避免了数据污染。对于需要视觉输入输出信号的意识相关研究,高精度眼动仪是非常必要的基础设施。

“EM2000C”系列高精度眼动追踪系统

该论文通讯作者、北京师范大学,同时也是集思鸣智创始人,首席科学家张鸣沙教授介绍,当前,在意识的生物学基础研究中,主流理论通常假定大脑皮层为产生意识体验最重要的区域,而丘脑等脑深部的皮层下结构,并不直接贡献于特定的意识体验。这一观点受到来自解剖学和神经影像学研究的挑战,然而,由于研究技术限制一直未得到有效验证。

为解决之前的研究瓶颈,张鸣沙及合作者设计了一种新的视觉意识任务范式。在遵守伦理规范的前提下,团队将5名因临床治疗需要已在脑内植入电极的患者作为被试。研究中,将某种图像信号的刺激强度调试在被试的视觉感知阈值附近,同一被试者面对同样的视觉刺激,有可能看得见,也有可能看不见,当被试报告看到时,则可认为意识参与其中。在此范式下,研究者发现人类大脑中丘脑高级核团,在意识体验的形成中起重要的“门控”作用。张鸣沙表示,“该成果有望助力临床上意识障碍患者的干预治疗,还能为类脑AI研发提供新思路。”

使用“EM2000C”系列高精度眼动追踪系统采集数据

“中国造”高精度眼动追踪系统在该研究中通过毫秒级行为捕捉、多模态数据融合等发挥关键作用。“这套设备的性能指标达到国际领先水平,采样率达到1000Hz,空间分辨率≤0.025°,可捕捉传统设备难以检测的亚毫米级眼动变化,据我们了解,国内目前没有其他团队的高精度眼动仪能够做到这个水平。”成都集思鸣智科技有限公司总经理邓甜介绍,该产品已助力众多科研机构在《科学》《自然·神经科学》《eLife》等国际学术期刊发表10余项科研成果,同时这些成果很多也已经转化落地,比如基于眼动的认知障碍,帕金森,抑郁症,ADHD等的筛查和辅助诊断,团队目前也积累了国内最大规模的,最高水平的眼动数据库,未来必将产生更多的科研成果和产业转化。

(成都集思鸣智供图)